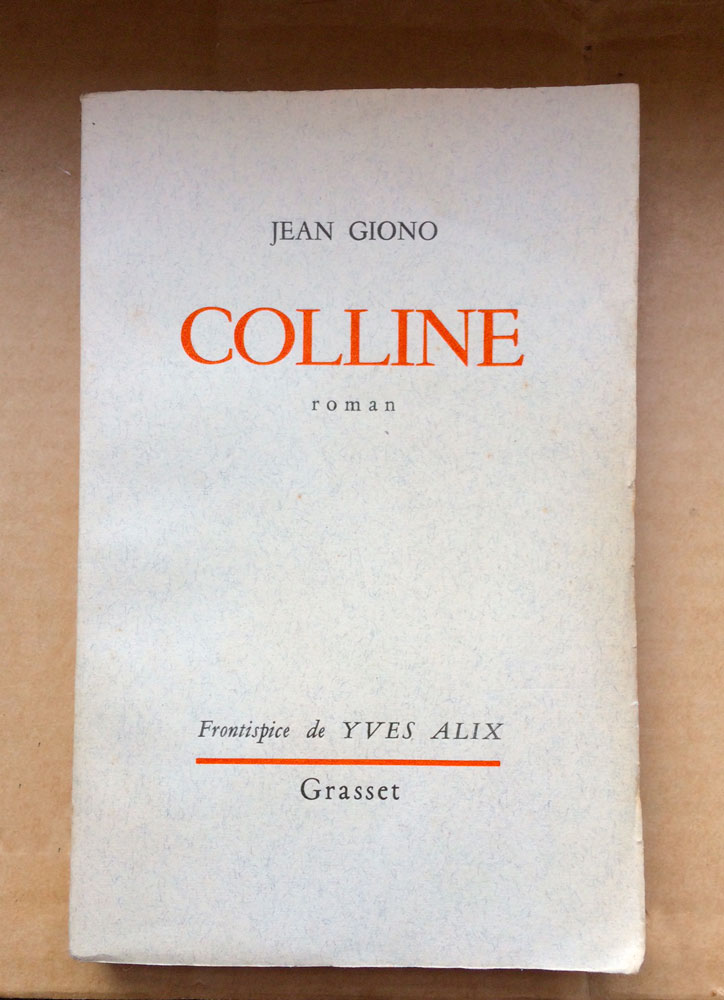

Pourquoi faut-il relire aujourd’hui « Colline » de Jean Giono publié en 1938.

Un conte sur l’hubris et les liens rompus entre l’homme et la nature. Que faire quand l’eau vient à manquer, quand le feu prend dans la garrigue et dévaste la colline jusqu’aux habitations…

Une allégorie qui zèbre notre ciel en un éclair et vient tonner au dessus de nos têtes, en cet été 2019, comme un avertissement.

Une fable pour notre temps.

Là-haut dans la colline, « là où la chair de la terre se plie en bourrelets gras » est « un débris de hameaux » nommé les Bastides Blanches. « Le surplus d’une fontaine chante en deux sources. Elles tombent du roc et le vent les éparpille. » Ici, « à l’ombre froide des vents de Lure » vivent une douzaine de personnes. « Il y a deux ménages, dans quatre maisons. Celui de Gondran, le Médéric; il est marié avec Marguerite Ricard. Son beau-père vit avec eux. Celui d’Aphrodis Arbaud qui s’est marié avec une de Pertuis. Ils ont deux demoiselles de trois et cinq ans. Puis il y a : César Maurras, sa mère leur petit valet de l’assistance publique. Alexandre Jaume qui vit avec sa fille Ulalie, et puis Gagou. Ils sont donc douze, plus Gagou qui fait le mauvais compte. »

La vie est âpre sur ces terres arides travaillées à la main avec de simples outils, la faux, la bêche, la pioche, la charrue et rude quand il faut se lever aux aurores pour aller cultiver un arpent de vigne, d’oliviers, gerber le blé, ramasser le fourrage.

Un jour, le père Janet, quatre vingt ans, mémoire de cette petite communauté, tombe raide en arrosant son champs. On le transporte à sa maison, a moitié paralysé. Le docteur vient deux jours plus tard pour constater qu’il n’y a rien à faire, « il n’ira pas loin », il faut laisser faire la nature.

Le jour d’après, il s’est mis à parler le père Janet, « sans arrêt comme une fontaine », des souvenirs, bizarres, baroques à souhait, remontant des profondeurs par flots. Le soir suivant, toujours « étendu sous ses draps, raide et droit », comme pris d’un délire, il tient des propos incohérents qui effraient Gondran et Marguerite, son fils et sa belle fille : « j’ai des serpents dans les doigts. Je sens les écailles passées dans ma viande. » S’adressant à une ombre, il cause :

« – Tu vois rien là, sous la chaise ? Rien que de l’air ? Tu crois que c’est vide l’air ? Alors comme ça, tu crois que l’air c’est tout vide ? Alors, là y a une maison, là un arbre, là une colline, et autour, tu t’imagines que c’est tout vide ? Tu crois que la maison c’est la maison et pas plus ? La colline, une colline et pas plus ? Je te croyais moins couillon. »

Il déparle le père Janet, mais dans ses visions passent en diagonales de fulgurantes révélations. Sous les apparences du délire, d’une divagation partant dans tous les sens, se précise une ligne droite, souterraine, qui va devenir répétitive comme la mauvaise conscience, un mal que l’on ne parvient pas à chasser, qui vous empoisonne, une tache indélébile, obsédante, qui grandit … le malaise part de l’histoire de ce crapaud qui « avait fait sa maison dans le saule », petite chose vivante, inoffensive, revue au même endroit les jours suivants. « Nous deux, avec le crapaud, ça est bien allé jusqu’à la Saint Michel ; il venait au bord des herbes pour me regarder. Je lui disais : « Oh collègue. Et alors, quoi de neuf ? » Quand j’arrosais, il me suivait… une autre fois, c’était la nuit, et je l’ai entendu venir… le crapaud a mis ses pattes sur mes pieds … j’aime pas ça… à la fin j’en ai eu assez… Et je l’ai partagé d’un coup de bêche. » Et Gontran qui entend radoter son père s’en inquiète.

Le jour suivant, parti aux aurores avec sa besace fouir son olivaie, là-bas à la Font de Garin, Gontran est surpris après la sieste par un gros lézard. Sans réfléchir, dans la gestuelle mécanique des coups de bêche, il va l’occire d’un coup et s’acharner à le piétiner. « Subitement il a honte. Avec son pied il pousse de la terre sur le lézard mort »… « Il pense à Janet, et il cligne de l’oeil vers le petit tas de terre brune qui palpite sur le lézard écrasé. »

Le matin du même jour, parti à l’affût au sanglier, Jaume va voir venir un chat tout noir. Mauvais signe.

« Pour le tremblement de terre d 1907, dit-il après, c’était un jeudi, le lundi avant, à l’espère des perdreaux, j’avais vu le chat.

Pour l’orage de la Saint Pancrace, quand le ruisseau emporta le meule de Magnan, et le petit berceau avec la mère qui voulait le repêcher, c’était un mardi, le dimanche j’avais vu le chat.

Quand la foudre tua ton père, Maurras, dans la cahute des charbonniers, j’avais vu le chat deux jours avant.

J’avais vu le chat, je l’avais entendu miauler, et deux jours, après, en ouvrant la grange, j’ai trouvé ma femme pendue. »

Très mauvais signes.

La source va se tarir, les petits filles Arbaud vont s’empoisonner en buvant l’eau de la citerne, le feu va envahir la colline … et malheur à celui qui dit la vérité.

COLLINE bruisse d’un animisme premier. L’effondrement de nos certitudes face aux ravages infligés à la nature vient nous rappeler les limites atteintes. Le doute et la peur qui saisissent la petite communauté des Bastides Blanches dans la montagne de Lure devrait nous alerter autrement et peut-être mieux encore que bien des faits rapportés au fil de l’actualité sur tous ces sujets qui bouchent notre horizon en tant qu’espèce. Le roman COLLINE de Jean Giono parle à notre imaginaire et ce tragique récit réfléchit comme un miroir déformant un monde en feu (le notre) à la limite de la suffocation.

Notre vieil héritage reptilien ne serait-il pas plus réceptif que notre raison défaillante pour agir vite et prendre à bras le corps les décisions qui s’imposent ?

Nous ne pouvons plus rester les bras ballants, immobiles, dans la sidération alors que ce sujet comme d’autres sont perçus depuis des lustres.

D’autres chemins ouverts de belles façons … : « L’homme qui plantait des arbres », de Jean Giono (sic).