« Oulan-Bator ressemblait si peu à tout le reste de la Mongolie qu’elle n’était pas tant sa capitale qu’un autre pays ».

Centre ville.

Comment est-ce possible ?

Comment est-il possible qu’un pays de nomades, vivant traditionnellement dans des yourtes et se déplaçant à cheval au gré des saisons et des pâturages, puisse avoir une ville comme Oulan-Bator pour capitale ? (photo ci-dessus).

Cette question mérite d’être posée, car c’est précisément la première surprise qui saisit notre voyageur des steppes arrivant dans la capitale de la Mongolie.

Anciennement appelée Ourga, la ville fut rebaptisée Oulan-Bator (« Héros rouge » en mongol, le mongol est une langue proche des langues arabo-musulmanes) en 1924 par les autorités soviétiques.

Durant près d’un siècle de domination russe, la ville s’est urbanisée de façon brutale et contrainte, puis en suivant une évolution progressive influencée par le reste du monde. La Mongolie reste néanmoins une exception : peuplée aujourd’hui d’environ 3,4 millions d’habitants, elle concentre près de la moitié de cette population dans sa seule capitale. Si l’on compare les territoires, la Mongolie représente trois fois la superficie de la France avec une densité de population d’environ 2 habitants au km². Cette singularité interpelle encore davantage lorsque l’on considère son histoire : comment un pays aussi vaste et faiblement peuplé a-t-il pu seulement concevoir de conquérir le monde ? Pourtant, c’est bien un Mongol nommé Temüdjin, né vers 1160, plus connu sous le légendaire titre de Gengis Khan, qui réussit en quelques décennies à unifier les nombreuses tribus nomades jusqu’alors en conflit perpétuel, à conquérir une grande partie du monde connu, et à régner sur un empire plus vaste encore que celui d’Alexandre le Grand.

Cette aventure hors du commun attire naturellement l’attention des historiens, qui cherchent à comprendre les facteurs à l’origine d’une telle ascension.

Plusieurs éléments ressortent : le charisme exceptionnel de Gengis Khan, son sens aigu de l’organisation militaire fondée sur le mérite et la loyauté, la qualité redoutable de ses soldats—archers à cheval capables de parcourir 100 kilomètres par jour—et l’utilisation de tactiques novatrices, ainsi que d’un efficace réseau d’espionnage.

Certains spécialistes voient même en l’Empire mongol une forme précoce de mondialisation caractérisée par la rapidité de diffusion des idées, des marchandises, des technologies (système postal, réseaux de communication avancés), mais aussi par des effets négatifs comme la propagation rapide de maladies, notamment la peste noire.

Le sens politique de Gengis Khan constitue un autre facteur essentiel de son succès. Contrairement à nombre de conquérants, il permettait aux populations soumises de continuer à pratiquer librement leur religion, limitant ainsi les résistances. À l’époque, alors que l’Europe était en pleine période des croisades, que le monde musulman était fragmenté, et que la Chine connaissait une profonde division entre les dynasties Jin et Song, cette approche favorisa l’intégration rapide des territoires conquis. En sécurisant les routes commerciales comme la célèbre Route de la soie, l’Empire mongol devint un formidable vecteur de diffusion des savoirs en provenance de Chine (papier, médecine) et facilita les échanges commerciaux et culturels dans les deux sens, comme en témoignent les récits des missionnaires franciscains, tels frère Guillaume, ou « Le livre des merveilles » du célèbre voyageur Marco Polo.

Sa démographique demeurant un handicap, l’Empire Mongol n’a pas eu les ressources humaines nécessaires pour entretenir durablement une bureaucratie impériale et s’installer dans le temps long.

Pour résumer, c’est grâce à leurs chevaux que ces peuples nomades ont su accélérer les échanges et sécuriser les voies de communication. Si l’Empire de Gengis Kahn n’est pas comptable du contenu des échanges, sa force et son efficacité résidaient dans la puissance de ses réseaux de communications.

En périphérie : les banlieues s’étendent.

Possibles conflits : le droit foncier et l’urbanisation d’un peuple nomade.

En Mongolie, la terre n’a jamais été un bien privé, elle appartenait à tout le monde.

La société nomade pratiquant une mobilité saisonnière, passant des pâturages d’altitude l’été à des vallées plus abritées en hiver vivait tant bien que mal sur des droits coutumiers reposant sur l’usage, non la propriété.

L’influence soviétique du siècle dernier a quelque peu modifié ce droit coutumier en décrétant la propriété publique intégrale, les éleveurs devant s’organiser en coopératives.

Seules les zones urbaines ou s’urbanisant ont vu le foncier changer au profit de la propriété privée, et en 2002, tout citoyen mongol a eu droit à un terrain résidentiel gratuit en ville ou dans un village, entrainant de fait un marché foncier spéculatif.

Autre nouveauté juridique instaurée par l’Etat, les concessions attribuées au secteur minier pour l’exploitation du sous-sol. Un droit nouveau pouvant déboucher sur des sources de conflits avec les éleveurs (pollutions, points d’eau au détriment de ces derniers).

Les conflit villes/campagnes s’annoncent tendu pour un pays comme que la Mongolie et il sera difficile de concilier une identité nomade tout en développant les industries minières, sources de richesses nouvelles.

D’autres régions du monde, traversées par ce type de problématiques ont du faire des choix difficiles avec pour conséquences des déplacements massifs de populations (histoire de l’Est américain au XIX ème, lorsque les tributs indiennes furent chassées par les colons, affaire similaire avec les kolkhozes du voisin kazakhe et l’effondrement du Pastoralisme ou l’histoire des tributs Maasai d’Afrique de l’Est face à la colonisation britannique).

Le foncier est donc un marqueur important qui pèse sur l’avenir de la société mongole.

Fiction. Quel avenir pour la Mongolie ?

Comme le montrent ces récentes images, la Mongolie évolue lentement mais sûrement. Son histoire singulière rend difficile, mais passionnante, toute projection sur son avenir. Le pays possède de vastes ressources naturelles : cuivre, charbon, or, uranium, terres rares. Si son sous-sol est pauvre en énergies fossiles, son potentiel en énergies renouvelables (solaire, éolien) est considérable. Bien que le désert de Gobi au sud soit un obstacle, les riches réserves en eau du nord compensent partiellement ce déséquilibre. Les steppes, les forêts, les lacs et les rivières constituent des atouts naturels majeurs, même si la désertification liée au changement climatique représente un risque croissant.

Le mode de vie nomade, unique et faiblement dense en population, est à la fois une richesse culturelle et une fragilité susceptible d’attirer des convoitises extérieures.

Enfin, la position géographique stratégique entre deux géants, la Chine et la Russie, renforce les vulnérabilités économiques et politiques du pays, avec notamment une dépendance commerciale écrasante vis-à-vis de la Chine (90 % des exportations).

Ainsi, la Mongolie se trouve au cœur d’une équation délicate, prise en étau entre la préservation de son identité, sa dépendance envers ses voisins et la pression environnementale croissante.

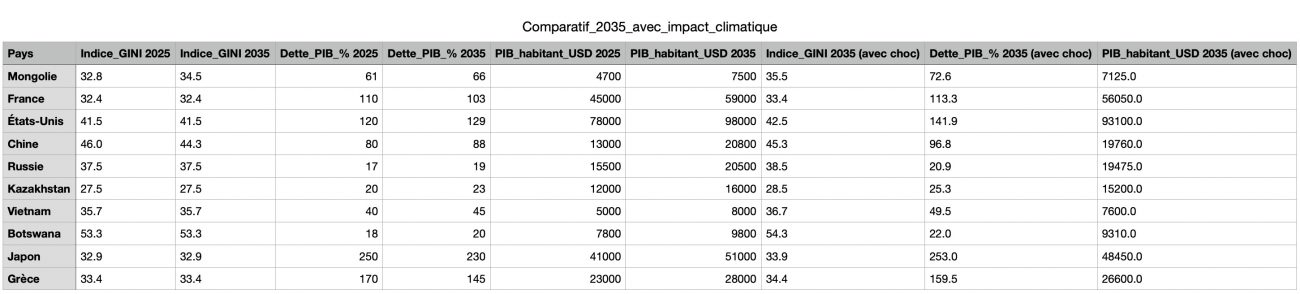

Tableau comparatif pour une dizaine de pays sur 10 ans.

Tableau comparatif de la Mongolie face à 9 autres pays, au regard de l’indice GINI, de la Dette publique et du PIB par habitant (USD) pour l’année actuelle 2025 et pour les années 2035.

Mentionné aussi le choc environnemental climatique.

Pas d’autres indications sur des aléas imprévisibles tels que guerre, désordres sociaux, crises financières, épidémies (type Covid) ou autres bouleversements conditionnés par les IAG.

😉

*Indice GINI.

*Dette PIB par habitant

*PIB par habitant

En complément : « Les derniers grands nomades », un documentaire sensible aux thèmes de « L’Empire du vent ».

La suite au prochain épisode